成就感不是等別人給的,而是你可以主動創造的

有很長一段時間,我以為自己是那種什麼都能做,也做得還不錯的人。但我也總是卡在同一種循環裡:做了、完成了,但做不久,也做不快樂。曾經也因為熱情投入一份工作,花了好多心力,最後卻在某天清晨醒來,發現自己完全提不起勁搭捷運上班、或是在辦公室感到浪費時間。當然,過去也完成了一些對外亮眼的專案,身邊的人都說「你好強」,但我心裡卻一片空白,覺得好像「只是過了一關,那接下來呢?」

這些狀態讓我我開始思考:

- 👉 為什麼我做到了,卻沒有成就感?

- 👉 為什麼明明是自己選的方向,卻還是做不長久?

因為我職涯一路上經歷過多次轉換,也嘗試過不同產業、角色與合作方式,這個問題成了我職涯探索中最關鍵的核心。這些年,我持續在研究與實踐一件事:「如何讓自己喜歡的事,做得長長久久?」而這個答案,與「成就感」有很深的關係。

成就感不只是來自被肯定,更包含參與感與價值感

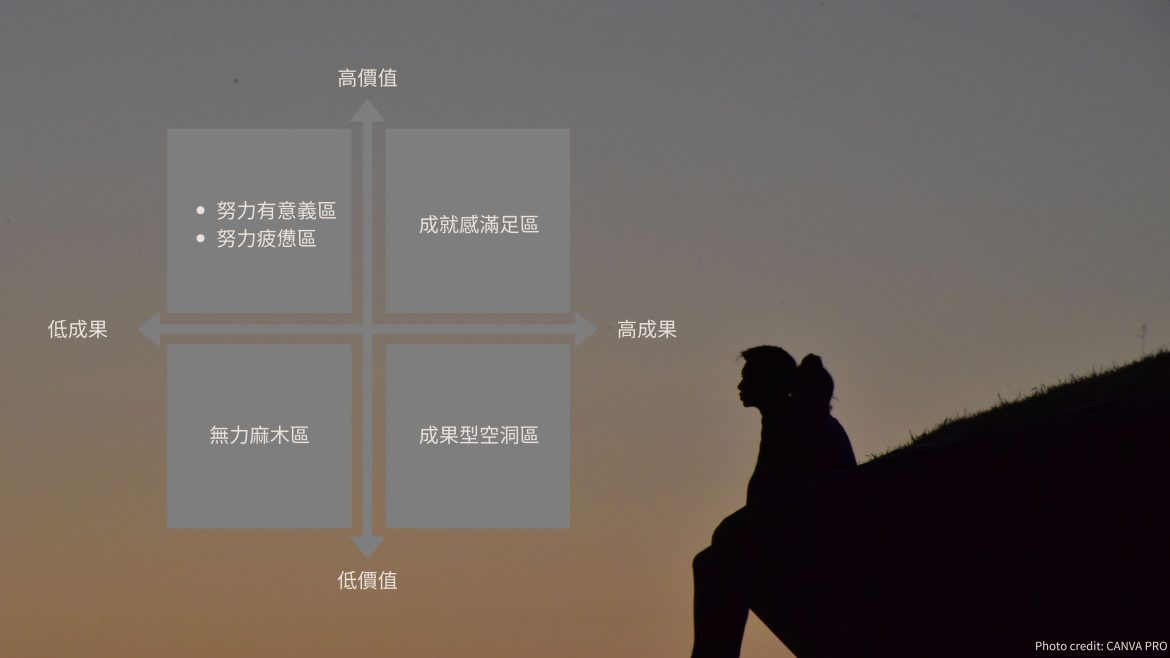

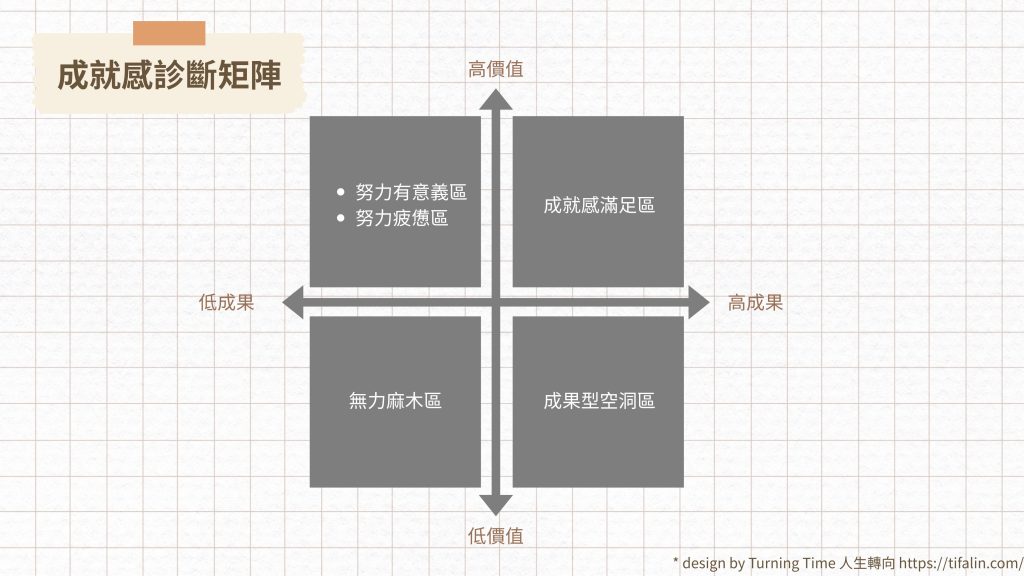

我們太習慣把成就感綁在外在的成果上:升遷、讚美、獎金、掌聲,卻忽略了它更深層的根基來自:參與感、價值感,以及連結感。我設計了一個簡單的模型──「成就感矩陣圖」,目的希望可以釐清自己目前所處的狀態,也看見需要調整的面向。不是用來評價我們做得夠不夠好,而是更了解:

- 為什麼你努力了,卻沒有滿足感?

- 你要如何找到,讓自己真正持久的動力來源?

接下來,我會分享這張矩陣圖的四個象限,並運用心理學理論,一步步走回自己內在的成就地圖。

▶ 成就感現況診斷矩陣(四象限)

以「價值程度」為橫軸、「成果成效」為縱軸,構成四種常見的職涯情境。

成就感矩陣圖

這四個象限對應到不同的心理狀態與職涯反思。我們也可以搭配職涯與動機理論,深入理解這四個區塊的意義與出路:

| 高價值感 | 低價值感 | |

|---|---|---|

| 高成果 | ✅ 內外一致區:我做得好,也覺得自己做得有意義,成果與價值感同時存在 | ❗ 亮眼但空虛區:有成果,但失去意義感 |

| 低成果 | 🔀 努力雙區:意義/疲憊:知道我很努力、很在意,但成效還沒出來 | 💤 無力麻木區:可能有投入,也不確定為何做,更沒有什麼成果 |

自我決定理論:建立穩固的內在成就感

「自我決定理論(Self-Determination Theory, SDT)」指出:真正能驅動人內在動力的,是三個心理需求:

- 自主感(Autonomy):我能自己選擇,而不是被安排。

- 勝任感(Competence):我能勝任挑戰,發揮所長。

- 連結感(Relatedness):我與他人、與這份工作有關聯與意義。

當我們在工作中同時感受到「我選擇做這件事 → 我做得不錯 → 我不孤單」,成就感便自然產生。

而當這三者失衡,就會落入矩陣的其他三個象限:

- 高成果但缺乏價值感 → 💔 成果型空洞區:可能少了自主感,成果來自迎合期待而非出於自我選擇。

- 高價值感但缺乏成果 → 🔁 努力有意義區/努力疲憊區:可能卡在勝任感的模糊與匱乏,努力了卻看不到回報。

- 低成果且低價值感 → 💤 無力麻木區:三項心理需求可能全面缺席,對行動與自身價值都感到斷線。

若我們希望提升長期的內在成就感,最關鍵的是:讓成果對齊自身在意的價值,並滿足這三種心理需求的核心渴望。

四種成就感現況狀態,該怎麼調整?

一、✅ 成就感滿足區(高價值 x 高成果):感到有發揮、有價值、也有回報。這是最理想的工作狀態。

常見反應:

-

-

- 「我真的做到了!」

- 「雖然累,但我覺得值得。」

-

行動建議:

-

-

- 複製成功經驗

- 紀錄自己的「成就感來源」

- 深入探索什麼任務最能激發自己熱情與勝任感

-

二、❗ 成果型空洞區(低價值 x 高成果):雖然做出了好成績,但並不享受這個過程。

常見反應:

-

-

- 「我只是把事情做完了。」

- 「大家說我做得好,但我其實不開心。」

-

行動建議:

-

-

- 回頭檢視這個任務是否與自身價值觀一致

- 嘗試在任務中找出個人意義

- 提升自主參與感,而不只是完成交辦事項

-

🔍 延伸思考:為什麼會覺得空虛?

這可能與「工作價值錨(Career Anchors)」有關——工作價值錨指的是我們在職涯中最重視的核心價值。例如:有些人重視專業技術發揮、有些人重視創意自由、也有人在乎對社會的貢獻。當我們做的事與自己在意的錨點不一致,即便做得再好,也可能無法帶來成就感。例如是重視創造自由的人,卻長期執行高度流程化的任務;或渴望影響他人,卻長時間做幕後支援工作。這樣的「價值錯位」,就是成就感缺席的關鍵。

三、❗ 努力疲憊區 or 努力意義區(高價值 x 低成果),有兩種

1. 🌱 努力有意義區:知道這件事情值得,即使還沒有成效,也感受到成長、連結、影響或內在推進。

常見反應:

-

-

-

- 「雖然還沒成功,但我知道這是我該走的路。」

- 「我做得很慢,但每一步都覺得自己有進展。」

-

-

行動建議:

-

-

-

- 找到「非成果型成就指標」,像是回饋、影響力、自我突破等

- 設定小成果驗證點,幫助自己累積信心

- 分享歷程,讓他人支持自己看到改變的微光

-

-

2. 🥀 努力疲憊區:仍相信它值得,但長期缺乏成果,已經開始懷疑自己、懷疑方向,覺得再投入也是枉然。

常見反應:

-

-

-

- 「我還在撐,但好像沒有什麼改變。」

- 「一直做,卻總覺得沒完沒了,到底什麼時候才會看到結果?」

-

-

行動建議:

-

-

-

- 停下來回顧過去的努力是否對齊真正的目標

- 嘗試降低投注比重,創造喘息與空間

- 與信任的朋友/夥伴對話,確認方向是否仍值得走

-

-

四、💤 無感麻木區(低價值 x 低成果):一種習慣性倦怠。可能沒有痛苦,但也沒什麼感覺。

常見反應:

-

-

- 「日復一日都一樣,我只是撐著過生活。」

- 「我已經忘記什麼是成就感了。」

-

行動建議:

-

-

- 嘗試小規模的興趣實驗,重啟對工作的參與感

- 每週找一件能讓你「感覺到自己」的小事來做

- 問問自己:「我最想開始做的是什麼?」

-

了解自己從哪裡獲得成就感

剛剛介紹的成就感矩陣,是用來覺察「我現在的狀態為什麼沒有成就感?」,但更進一步地,也可以問問自己:

「我到底是從哪裡獲得成就感的?」

是來自結果還是過程?是來自內在自我驗證還是外在肯定與評價?

這些都是影響能不能「持久感受到成就感」的重要線索。以下這張圖可以做簡單盤點:

| 自我導向 | 他人導向 | |

|---|---|---|

| 重視結果 | 🎯 自我成就型:「我做到了,我為自己驕傲」 | 🌟 被認可型:「別人看見我,我覺得被尊重」 |

| 重視過程 | 🌱 沉浸成長型:「我喜歡這個過程,哪怕沒有結果」 | 💞 付出奉獻型:「對他人有幫助,就讓我很滿足」 |

沒有哪一種比較好,關鍵是認識自己,並且在不同時期、不同情境中,學會調整方向。

「成就感自我覺察清單」

以下這些問題可以幫助更了解自己從哪裡獲得成就感:

- 我最近一次感覺有成就感的時刻是什麼?

- 發生了什麼?我做了什麼?

- 這份成就感來自什麼?

- 是我自己認可自己,還是來自他人的肯定?

- 是過程中的投入感,還是成果的完成感?

- 這件事與我在意的價值觀有關嗎?

- 我喜歡自己在其中展現的樣子嗎?

- 這份成就感,是主動選擇,還是完成責任?

- 我是因為「想做」還是「不得不做」?

- 如果這樣的成就感能被複製,我要如何再創一次?

- 下一次,我可以主動創造什麼樣的條件?

成就感,不是等來的,而是被設計出來的

我們常把成就感想成某種來自他人的讚美、外在的獎賞,卻忘了它其實可以被「主動創造」。當我們理解自己的價值觀、行動偏好、與成效指標,並將之整合到日常工作與選擇之中,就會逐漸找到自己的節奏,感受到:

「我選擇做這件事,我做得不錯,而且我看見了自己。」

同時也會發現,這樣的成就感,比任何掌聲都更穩固、更能支持自己走得長遠。

| 歡迎一起加入手帳 × 覆盤線上直播課|

歡迎一起加入手帳 × 覆盤線上直播課|

預約明年手帳 × 覆盤課,為自己在乎的學習留時間:https://womany.net/s/11n8e057

預約明年手帳 × 覆盤課,為自己在乎的學習留時間:https://womany.net/s/11n8e057 Tifa 專屬折扣碼:tifapwt50

Tifa 專屬折扣碼:tifapwt50

|🌱 體驗課預告|

近期我正在打造全新設計的「價值意義卡 × 行為探索卡」預計於 11-12 月開設《合作原則工作坊》打造專屬的工作指南。這是一場 MVP 實驗版線上體驗課 ——你將透過遊戲化體驗,快速釐清自己在工作中的價值與行為偏好,建立屬於自己的合作原則。

- 👉 歡迎點此預約/填表單卡位:https://your-turn.kit.com/bdfc153f96